Aus gegebenem Anlass II

Donald Trump erträgt weiterhin nicht, wenn ihn jemand nicht unterstützt: Der US-Präsident lässt sich auf Truth Social über Taylor Swift und Bruce Springsteen aus.

Was ich noch zu sagen hätte …

Donald Trump erträgt weiterhin nicht, wenn ihn jemand nicht unterstützt: Der US-Präsident lässt sich auf Truth Social über Taylor Swift und Bruce Springsteen aus.

Donald Trump erträgt weiterhin nicht, wenn ihn jemand nicht unterstützt: Der US-Präsident lässt sich auf Truth Social über Taylor Swift und Bruce Springsteen aus.

Bernie Sanders demonstriert, wie man Donald Trump entgegentreten muss. Beeindruckend!

Neil Young gibt als Zeichen der Solidarität ein Gratiskonzert in der Ukraine.

Der Folkrock-Star Neil Young plant ein Konzert in der Ukraine. Der europäische Teil seiner Welttournee werde dort mit einem „kostenlosen Konzert für alle“ eröffnet, teilte der kanadische Musiker (79) auf seiner Webseite mit. Dem Musikmagazin „Rolling Stone“ zufolge wäre es das erste Konzert für den „Godfather of Grunge“ in der Ukraine. Young, der zu den erfolgreichsten Musikern seiner Generation gehört, macht sich seit dem russischen Einmarsch regelmäßig für das Land stark. Er ist außerdem ein scharfer Kritiker Donald Trumps.

Es war absehbar und es trifft nun ein. Man hat es gewusst.

Leider alles wahr geworden. Die Ohnmacht der Weitsichtigen gegenüber den tumpen Toren.

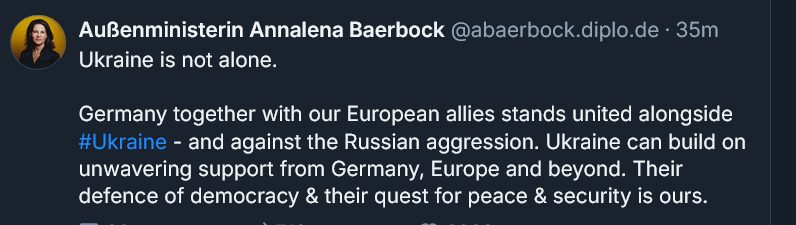

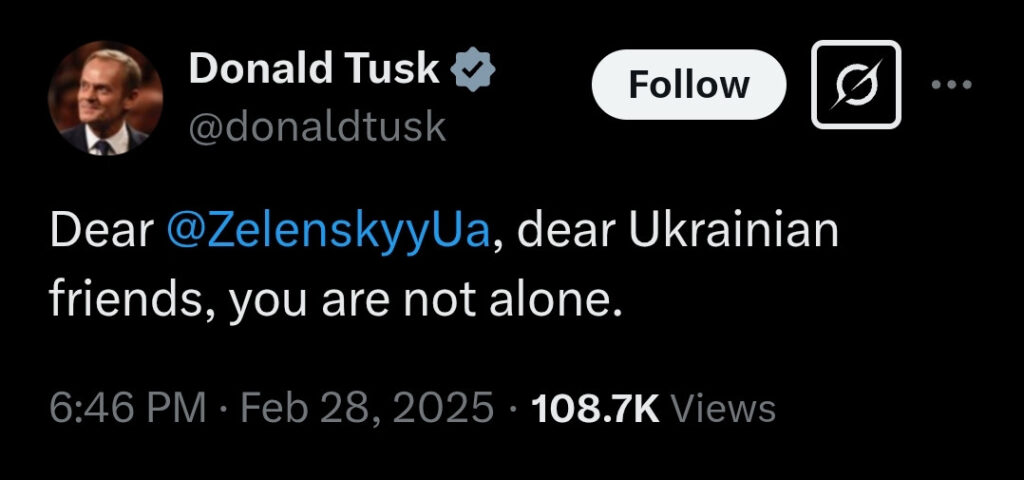

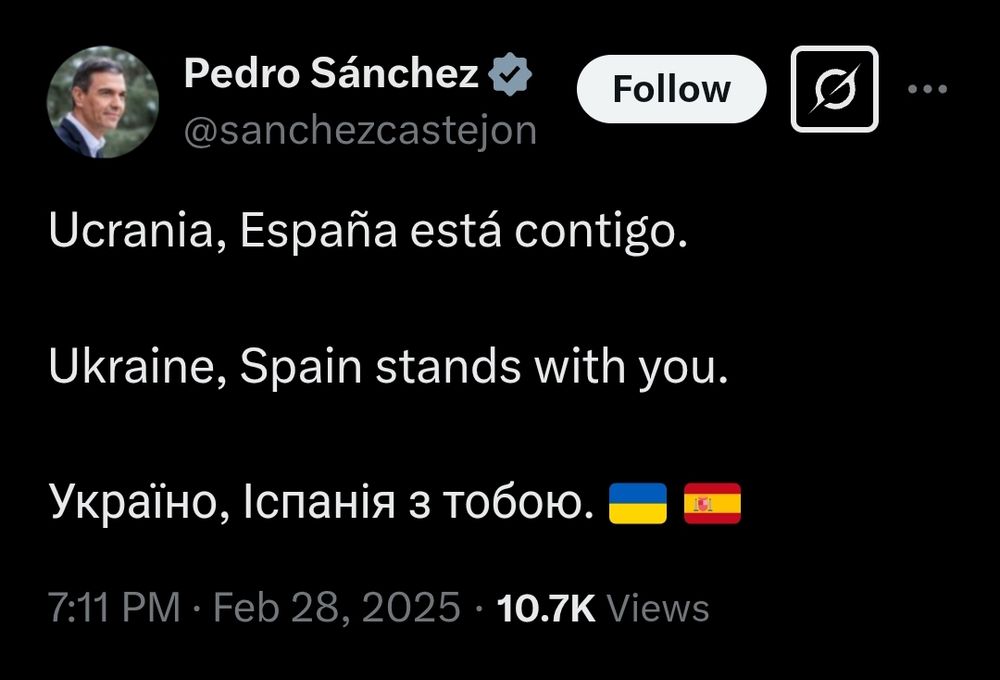

Nach dem Eklat im Weißen Haus müssen wir uns mit der düpierten Ukraine solidarisch zeigen.

Pink Floyds Solidaritätslied ist heute aktueller denn je …

Angesichts des Staatsstreichs in den USA ein überaus aktueller Titel.

Roberta Flack (1937-2025)

Heute ist Wahltag. Wie Patti Smith schon sagt: People have the Power!

tà katoptrizómena-Musikwoche