PERSPEKTIVE(N)

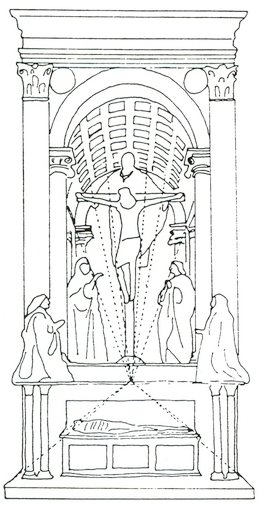

Wie Gott verortet wurde

Was die Perspektive in der Kunst bewirkte –

theologisch und politisch

Andreas Mertin [24 S.]

Aus der Perspektive des 16. Jahrhunderts

Giorgio Vasari über Masaccio [6 S.]

Aufstieg – Verführbarkeit durch Macht – Abstieg – Fall

Ein essayistisches Zwiegespräch mit ChatGPT über

Charles Mingus ‘Pithecanthropus Erectus’

Andreas Mertin [26 S.]

Von Imagination und Wissen, Politik und Kunst,

Realismus und Sehnsucht

Oder Glaube und Frieden in Songs

von John Lennon und Bob Dylan

Matthias Surall [16 S.]

Herrschaft in Sepia

Was Wandbilder über die Machtphantasien von AfD-Politikern verraten

Karin Wendt [18 S.]

Odd one out

Bloß ein Party-Spiel oder doch ein partei-politisches Spiel?

Andreas Mertin [6 S.]

VORMERKUNGEN

Büchertürme und ein alter Mann

Vormerkungen (Folge 12): Über eine Werbeanzeige

aus der Kampagne des Modeschöpfers Brunello Cucinelli

Wolfgang Vögele [4 S.]

Das Zwitschern der Meise

Vormerkungen (Folge 13): Über Jonathan Lear, Radikale Hoffnung

Wolfgang Vögele [4 S.]

SCHÖNHEIT

Wenn das Hässliche schön wird

Der revolutionäre Beitrag des Christentums zur Debatte um die Schönheit

Andreas Mertin [16 S.]

„Herr Doktor, das ist schön von euch“

Ein Widerspruch gegen die unkritische Verklärung des Schönen

Andreas Mertin [34 S.]

JURY FILM DES MONATS

Nachgedanken

Zum Umgang mit der Jury des Films des Monats

Andreas Mertin [10 S.]

Alternativer Film des Monats: Ruth und Boaz

Ausgewählt und vorgestellt von ChatGPT

ChatGPT [6 S.]

ANDREAS MERTINS KRITISCHE MISZELLEN

Fremd im eigenem Land?

Vom Alltagsrassismus [6 S.]

Warum man mit Märchen Trump besser versteht

Und auf einen guten Ausgang hoffen kann: Vom Fischer und seiner Frau [6 S.]