Eigentlich wollte ich heute über ein Kunstwerk zu den heiligen drei Königen schreiben, aber dann hat mich der gestrige Fehler in der Antwort der KI so gefesselt, dass ich daran hängen geblieben bin. Meines Erachtens konnte es nicht sein, dass die KI gar nichts von der berühmten Skulptur von Michelangelo wusste. Und da mir ja bekannt war, dass die Skulptur von Michelangelo in der Liebfrauenkirche in Brügge ist, weil ich schon mehrfach vor ihr gestanden habe, habe ich den ChatBot direkt nach der Liebfrauenkirche gefragt.

Und in der Antwort beschrieb er mir dann überraschenderweise die Salvatorkathedrale, die 150 Meter neben der Liebfrauenkirche steht. Auf den Hinweis von mir, dass dies die falsche Kirche sei, beharrte er darauf, dass die Salvatorkathedrale manchmal auch Liebfrauenkirche genannt werde und gab keine weiteren Informationen.

Erst als ich ihm zusätzlich den niederländischen Namen angab, beschrieb er die richtige Kirche und nannte sie dann auch Liebfrauenkirche. Und überraschenderweise tauchte dort dann auch die Skulptur von Michelangelo in der Auflistung der bedeutenden Kunstwerke der Kirche auf. Offenbar war der ChatBot aber nicht in der Lage, diese Informationen mit den allgemeinen Informationen zu Belgien und Brügge zu verknüpfen.

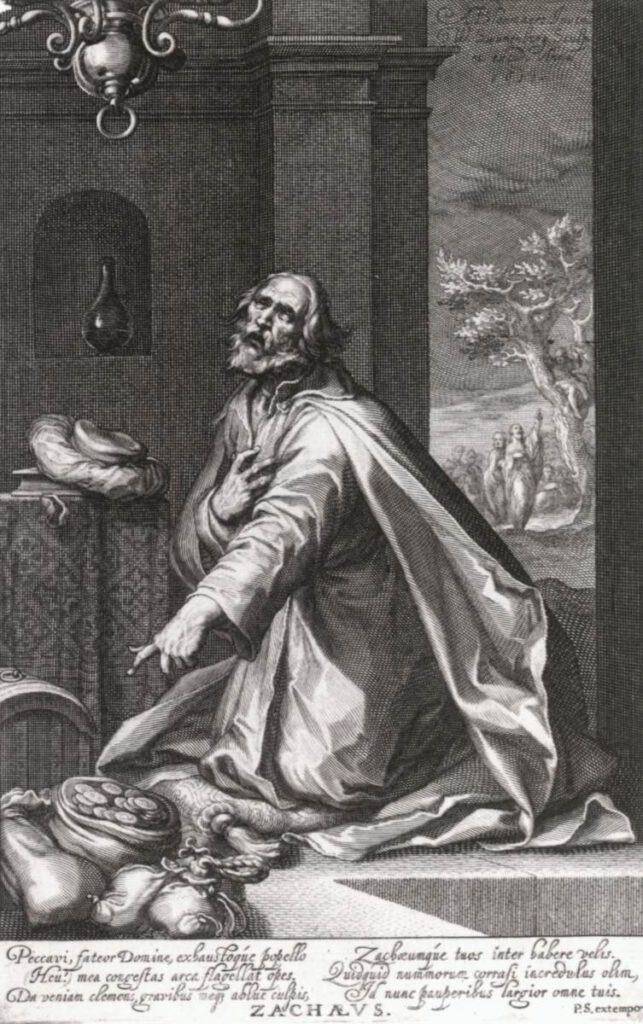

Noch viel frappierender war für mich dann allerdings der Umstand, dass die KI doch tatsächlich zwei berühmte Kunstwerke „erfand“, die im Chor dieser Kirche zu sehen sein sollen: eine Anbetung der Hl. Drei Könige aus der Hand von Jan van Eyck (1390-1441) und eine Kreuzigungsdarstellung von Rogier van der Weyden (1399-1464). Beide Werke gibt es in der Kirche definitiv nicht. Die Kirche ist überaus reich mit Kunstwerken ausgestattet, aber hier liegt die KI falsch. Was es in der Kirche gibt, ist eine Kreuzigung von Anthonis van Dyck (1599-1641), die bei meinem letzten Besuch an einem Pfeiler im Hauptschiff hing und eine Anbetung der Hirten von Pieter Pourbus (1523-1584), die als Teil eines Triptychons tatsächlich im Chorraum zu finden ist.

Und das sind auch stilistisch völlig andere Werke als die ihrer künstlerischen Vorfahren. Wie der ChatBot auf die Idee mit den beiden Werken gekommen ist, weiß ich nicht. Verschärft wird das Problem dadurch, dass Jan van Eyck überhaupt keine Anbetung der Könige gemalt hat. Von beiden Künstlern gibt es natürlich Kunstwerke in Brügge (jeweils im Groeninge-Museum), aber das sind ganz andere. Und so stellt sich mir die Frage: Kann eine KI lügen oder hat sie nur zu viel Phantasie?