Leider alles wahr geworden. Die Ohnmacht der Weitsichtigen gegenüber den tumpen Toren.

Bohemian Trumpsody

Es war absehbar und es trifft nun ein. Man hat es gewusst.

Was ich noch zu sagen hätte …

Es war absehbar und es trifft nun ein. Man hat es gewusst.

Leider alles wahr geworden. Die Ohnmacht der Weitsichtigen gegenüber den tumpen Toren.

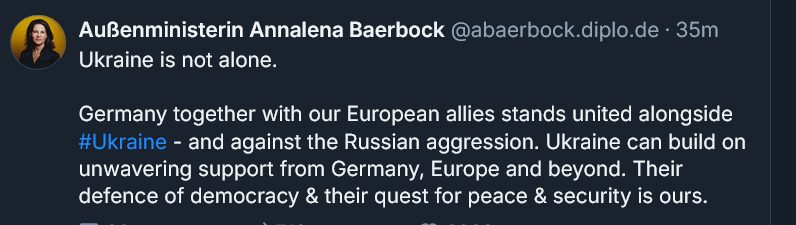

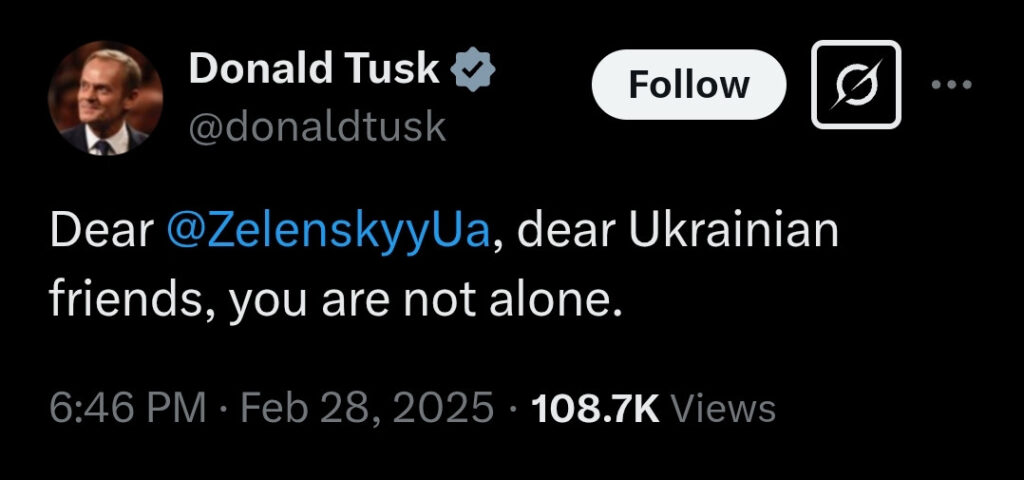

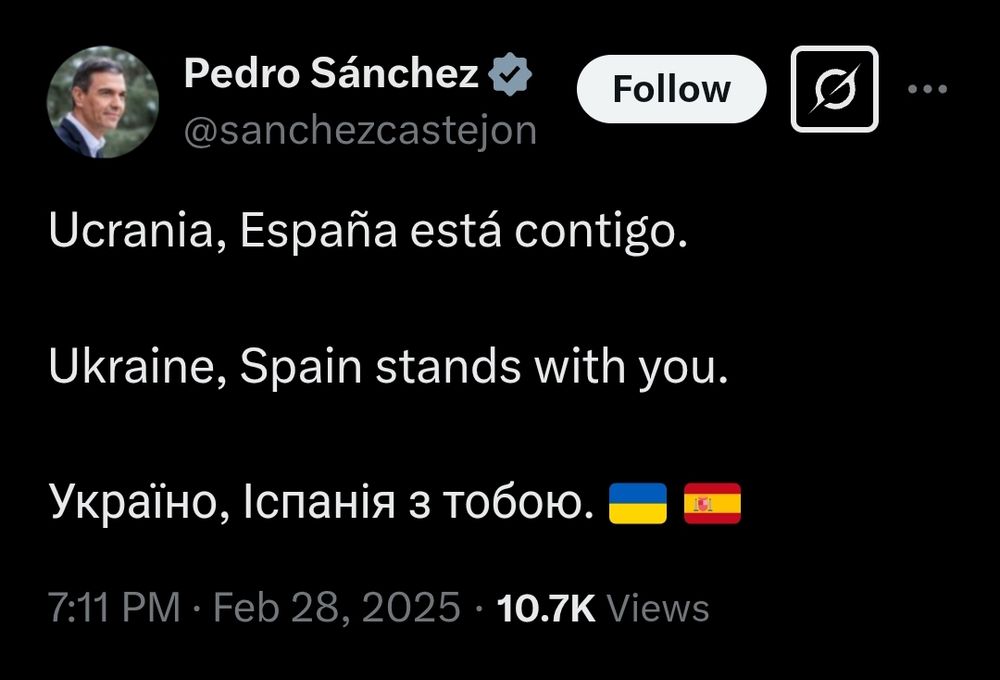

Nach dem Eklat im Weißen Haus müssen wir uns mit der düpierten Ukraine solidarisch zeigen.

Und alles kommt viel schneller als gedacht …

In the Year 2525 ist ein 1969 vom Duo Zager & Evans veröffentlichter apokalyptischer Folk-Rock-Song über die Beziehung des Menschen zur Technik und zur Erde.

Angesichts des Staatsstreichs in den USA ein überaus aktueller Titel.

Schon über 40 Jahre alt – Bob Dylans Kommentar zum Nahostkonflikt.

Roberta Flack (1937-2025)

Heute ist Wahltag. Wie Patti Smith schon sagt: People have the Power!

tà katoptrizómena-Musikwoche

Und schon ist Pink’s „Mr. President“ wieder von einer erschreckenden Aktualität.

tà katoptrizómena-Musikwoche

Hoffen kann man ja immer!

tà katoptrizómena-Musikwoche

Wenn man es als Song über das Ansinnen von Donald Trump liest, ist es geradezu apokalyptisch prophetisch.

tà katoptrizómena-Musikwoche