Gleich zweimal musste ich letzte Woche bei der Lektüre theologischer bzw. religiöser Texte schlucken, weil mir die Wahl der Worte und der vorausgesetzten Konstellationen suspekt war. Beide Texte hatten sich ein Feindbild auserkoren – den Fundamentalismus – und setzten sich davon in unterschiedlicher, aber jedes Mal befremdlicher Weise ab.

Der erste Text lässt gleich schon im Titel erkennen, worum es ihm geht: „Der offene Protestantismus und seine Feinde“. Das lässt an Klarheit kaum zu wünschen übrig. Der offene Protestantismus sieht sich von Feinden umzingelt, und unter ihnen ist der Fundamentalismus der bedeutendste. Wer sonst keine Sorgen hat, kreiert sich welche mit Hilfe der Sprache. Und man sprach: Es werde Feind. Schon Carl Schmitt lehrte, wie wichtig die Identitätsbildung durch Feindeserklärung ist. Hätte man keine Feinde, wäre man buchstäblich nichts: Tohuwabohu. Viel Feind, viel Ehr‘ muss sich Eberhard Pausch gedacht haben und benennt dunkel raunend neben den fundamentalistischen Feinden auch noch vier weitere Feinde, die er aber nicht weiter beschreibt, damit jeder sich die gewünschten Adressat:innen selbst ausdenken kann:

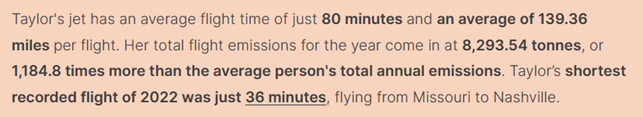

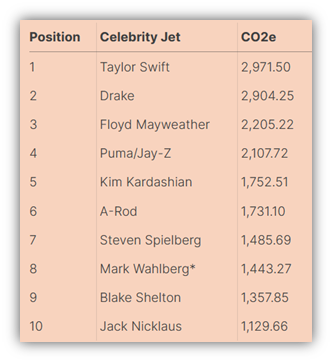

Vor diesem Hintergrund lassen sich die „Feinde“ des offenen Protestantismus klar identifizieren, die somit Formen und Ausdrucksweisen des geschlossenen Protestantismus sind: Es sind dies der ausgrenzende beziehungsweise rein selbstbezügliche Protestantismus, der autoritär-hierarchische (episkopale) Protestantismus, der ideologisch vereinnahmte Protestantismus, der dogmatistische Protestantismus und der fundamentalistische Protestantismus. Unter den fünf Formen des geschlossenen Protestantismus in der Gegenwart stellt der Fundamentalismus die größte und bedrückendste Herausforderung dar

Feind ist, so könnte man sagen, wer nicht liberaler Protestant ist. So illiberal ist mir persönlich der liberale Protestantismus immer schon erschienen. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. So einfach kann die Welt sein. Und die so als Feinde deklarierten sind umfassender als es ihre nebulöse Beschreibung ahnen lässt. Denn nicht der evangelikale Fundamentalismus ist zumindest in Deutschland die größte der so skizzierten Gruppen, sondern jene Gemeindemitglieder aller Schattierungen, die an der Wahrheit des Evangeliums Jesu Christi festhalten wollen. Wer aber Jesus als wahren Gott verkündet – liberales Anathema! Wer an Jesu leibliche Auferstehung glaubt – liberales Anathema! Wer an das Jüngste Gericht glaubt – liberales Anathema! So viele Häresie-Erklärungen waren seit den Zeiten der frühen Kirche selten zu vernehmen. Man ist offen für alles, was kommt, aber nicht für das Überlieferte. Kann man machen, bleibt eben kaum jemand von der Kerngemeinde übrig. Aber die interessiert den liberalen Protestantismus auch nicht. Ich wollte dieser illiberalen Bewegung nicht zugehören und zähle deshalb zu den von ihr als Feind erklärten Gruppen. Vermute ich jedenfalls, denn allen nicht zum Fundamentalismus gehörenden Feinden des offenen Protestantismus wird ja eine genauere Erläuterung verweigert. Als Differenztheoretiker fühle ich mich unwohl in einer Gesellschaft, die auf Konformität drängt und das als liberal versteht. Da fühle ich mich wohler in einer Gesellschaft Dissenter, die ihre Nonkonformität bekennen, und im offenen Austausch und Bekenntnis die Lösung sehen.

Das zweite Beispiel, das mich entsetzte, war eine – wie ich finde flapsige – Nebenbemerkung in einem Kommentar zu den kritischen Reaktionen auf die neu erschienene Alle-Kinder-Bibel. Nun waren diese kritischen Reaktionen erwartbar, man hatte ja geradezu darauf gesetzt, dass es so etwas geben würde und war zuvor landauf und landab gezogen und hatte verkündet, dass Jesus überhaupt nicht weiß war und deshalb, wenn schon nicht die Bibel, so doch deren Visualisierung geändert werden müsse. Ich hatte früher schon geschrieben, dass derlei Thesen leicht aufzustellen und schwer zu belegen sind, weil wir schlicht nicht wissen, wie sich die Gene Gottes im Rahmen des Zeugungsaktes auf die Hautfarbe Jesu auswirken und welche programmatische Bedeutung das hat. Wenn aber nicht Gott, sondern Josef oder – wie andere Überlieferungen behaupten – ein römischer Soldat an der Zeugung beteiligt war, wie qualifizieren wir das? Also, Rückfragen an die neue Alle-Kinder-Bibel waren erwartbar und auch gewünscht, nicht zuletzt, um ihr eine größere Verbreitung zu ermöglichen. Die Bibel in gerechter Sprache verdankt ja auch einen gewissen Teil ihres Erfolges dem vehementen und überaus polemischen Widerspruch ihrer Gegner. Streit belebt das Geschäft. Wie aber geht man mit dem Widerspruch um? Ich erinnere daran, wie die Autor:innen der Bibel in gerechter Sprache wieder und wieder und geradezu skrupulös auf die Argumente ihrer Kritiker:innen eingegangen sind. Jürgen Ebach wurde nicht müde, immer wieder bestimmte Entscheidungen zu begründen und zu erläutern. Darin war die Bibel in gerechter Sprache vorbildlich. Das scheint mir nun im vorliegenden Fall anders zu verlaufen. Carlotta Israel jedenfalls schreibt in der Eule:

Manche Kritik ist überhaupt nicht wert, auf sie näher einzugehen, weil sie erkennbar darauf beruht, den Bibeltext (welchen?!) als unveränderbar hinzustellen. Die „Alle-Kinder-Bibel“ versündige sich am Wort G*ttes, erklären solche Kritiker*innen.

Nein, das erklären sie nicht, weil sie schon die Schreibung G*tt ablehnen würden, und ja, es gibt Menschen, die daran festhalten, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist. Und das nicht nur in der Christenheit, sondern zum Beispiel auch im orthodoxen Judentum: „Die ganze Tora gilt im orthodoxen Judentum als maßgebendes Wort Gottes, das aber in der Zeit in seiner Auslegung entwickelt und zunehmend entfaltet wird.“ Sie halten die Bibel für deutungsbedürftig und deutungsfähig, aber dennoch für Gottes Wort. Sie meinen, dass da, wo die Bibel von Adam und Eva spricht, nicht einfach stattdessen eine ganze diverse Menschengruppe eingesetzt werden kann, weil es dem Sinn der Erzählung zuwiderläuft. Sie verlangen eine Orientierung an der gegebenen und überlieferten Schrift, auch wenn sie davon ausgehen, dass deren Sinn erst nach und nach und wieder und wieder entfaltet wird. Demgegenüber zu erklären, diese fundamentale Kritik „sei es überhaupt nicht wert, auf sie näher einzugehen“ ist schon starker Tobak. Ist das neuer protestantischer Stil, die gegnerischen Positionen für der Erörterung „unwert“ zu erklären? Man muss die Haltung der Fundamentalisten ja nicht teilen, aber man sollte sie respektieren und ihre Anfragen beantworten und ihnen gegebenenfalls widersprechen. Diese neue Form des Kastenwesens, bei der es reicht, etwas als fundamentalistisch zu etikettieren und damit unberührbar und der Kritik unwert zu machen, ist abscheulich. Für mich erscheint das als Teil von jener Macht, die stets das Gute will und dabei doch das Böse schafft.