Solidarität mit Israel!

Israel bedarf unserer unmittelbaren und uneingeschränkten Solidarität.

Was ich noch zu sagen hätte …

Israel bedarf unserer unmittelbaren und uneingeschränkten Solidarität.

Was sollte Kunstkritik auszeichnen und inwiefern beeinflussen die Inhalte das Urteil über das Kunstwerk?

Kunstkritik ist zugegebenermaßen ein außerordentlich schwieriges Geschäft. Oft verwechselt man den eigenen Geschmack mit einem Kunsturteil, noch häufiger verwechselt man den Inhalt der Kunst bzw. eines Kunstwerks mit dessen künstlerischer Qualität. Wenn sich also etwas mit der Ukraine, dem Klimawechsel oder dem Globalen Süden beschäftigt, stellt man sich die Kunstfrage gar nicht mehr (Was an diesem Objekt ist eigentlich Kunst?), sondern reagiert darauf, dass Künstler:innen sich überhaupt mit diesem spezifischen Thema beschäftigen. Würde man dem folgen, wäre Kunst abhängig von der Bedeutung seines Darstellungsgegenstandes. Ein Kunstwerk einer Kreuzigung wäre dann bedeutsamer als ein Kunstwerk eines Pissoirs, ein MeToo-Kunstwerk wichtiger als eine Landschaftsdarstellung. Das mag kulturgeschichtlich ab und an der Fall sein (aber nicht immer, wie Marcel Duchamps Urinoir belegt), künstlerisch gilt es aber nicht, ganz im Gegenteil. In der Kunst sind alle Themen und Inhalte nur Anlässe (außerästhetische Substrate), anhand derer Künstler:innen ihr Werk entwickeln. Ob das Werk künstlerisch herausragt, wird an seiner formalen Durchdringung und nicht an der Bedeutsamkeit seines Inhalts entschieden. Dass wird im deutschen Feuilleton oft übersehen. Dann wird die bloße Tatsache, dass sich jemand auf den Ukraine-Krieg bezieht, schon zum künstlerischen Argument. Dass ist auch dort der Fall, wo es etwa um Tierrechte geht. Ein Artefakt wird aber nicht besser oder schlechter, wenn es sich für oder gegen Tierrechte einsetzt. Die Künstler:innen werden uns vielleicht sympathischer, wenn wir ihr Anliegen teilen, aber das macht ihre Kunst nicht qualitätvoller.

Zum zweiten: Künstler:innen nutzen außerästhetische Substrate, um ihr Werk zu gestalten, Farben, Formen, Themen, Erzählungen, Bilder, Klänge usw. usf. Es gehört zur Kompetenz in der Kunstkritik, nicht nur zwischen Kunst und Darstellungsgehalt unterscheiden zu können, sondern auch, den Darstellungsgehalt selbst korrekt einzuordnen, z.B. die Ikonographie. Das ist ein Teil der Bildung, die für die Kunstkritik Voraussetzung ist.

Man kann kunstgeschichtlich etwa die Leistung Donatellos bei der Darstellung der Maria Magdalena nur angemessen würdigen, wenn man zum einen weiß, wer Maria Magdalena überhaupt ist, wie sie in der Bibel und in späteren Legenden dargestellt wird und wie andere Künstler vor Donatello mit diesem Stoff umgegangen sind. Wer daher Maria Magdalena irrtümlicherweise für eine Figur aus der Orestie oder aus den homerischen Erzählungen hält, wird auch seine Leser:innen in seiner Kunstkritik in die Irre führen, weil seine Maßstäbe dann die falschen sind. Oftmals sind solche Zuordnungen von Stoffen gar nicht so einfach, wie ein luzider Hinweis von Karl dem Großen und seinem Hoftheologen Theodulf von Orléans in den Libri Carolini zeigt. Sie fragten, wie man mit zwei Kunstwerken umgehen soll, von denen eines Venus und Cupido und das andere Maria und Christuskind zeigt, man aber nicht weiß, an welches Bild welcher Titel gehört – und welches damit zu verehren ist. Sie plädieren für ein schlichtes Kunsturteil.

Nun aber zum Auslöser meines Beitrages. In der taz stellt Tim Mustroph die Kunst der jüngst verstorbenen Lin May Saeed vor, die im Kolbe-Museum ausgestellt wird. Der angesehenen Künstlerin geht es auf der inhaltlichen Seite um das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren, spezifischer um Tierrechte. Formal arbeitet sie u.a. mit der Darstellung von Tieren mit Hilfe des Materials Styropor. Die Kunstkritik widmet nun sehr viele Aufmerksamkeit dem kritischen Engagement der Künstlerin, nicht zuletzt auch dort, wo es sich mit dem künstlerischen Engagement überschneidet. Manchmal schießt die mitfühlende Kunstkritik dann aber doch übers Ziel hinaus.

Saeeds Figuren (sind oft) überlebensgroße Hunde und Schakale, die sie aus dem Werkstoff Styropor herausschält. Der Werkstoff ist bewusst gewählt, als subtile Klage gegen die Vermüllung der Natur: Styropor ist nicht biologisch abbaubar, die Kunst aus ihm ist daher toxisch.

Die Logik dahinter stimmt in doppelter Hinsicht nicht. Zum einen bedarf es einer anderen Begründung für den Werkstoff als ausgerechnet den Protest gegen die Vermüllung der Natur. Das hat ja die gleiche Evidenz, als wenn ich besonders viel mit dem Flugzeug fliegen würde, um gegen den zunehmenden Flugverkehr zu protestieren. Das ist ein performativer Selbstwiderspruch. Ich kämpfe gegen ein Problem, indem ich es vergrößere – wie subtil. Das hat etwas von den Verschärfungstheorien der RAF, wonach die Zustände erst noch viel schlimmer werden müssten, bevor die Revolution eintreten könne. Und zum zweiten: Styropor ist (vielleicht) biologisch nicht abbaubar, aber deshalb ist es noch lange nicht toxisch. Dem Styropor beigemischte Flammschutzmittel können giftig sein, aber nicht das Styropor selbst. Ob Mehlwürmer Styropor nicht doch verzehren und in CO2 und verrottbares Gut umsetzen können, wird seit 2015 erforscht. Aber selbst wenn Styropor nicht abbaubar und toxisch wäre, würde damit keinesfalls auch die Kunst toxisch. Das ist ein Denkfehler, denn man verwechselt das Objekt mit der Kunst.

Das Museum liefert nun eine etwas anders geartete, aber ebenso wenig plausible Erklärung:

Auch werden in ferner Zukunft nicht Bronze oder Marmor als bildhauerisches Material Zeugnis menschlichen Schaffens ablegen, da sie verfallen sein werden. Styropor hingegen bleibt intakt. Deshalb ist dieser auf Erdöl basierende, biologisch nicht abbaubare Kunststoff der von Lin May Saeed bevorzugte Werkstoff für ihre Arbeiten.

Was immer das besagen soll (und wie fern die Zukzbft auch sein mag), es trifft nicht zu. Styropor lässt sich leicht vernichten, ich will keinem Ikonoklasten Tipps geben, aber mit Hilfe von Aceton bleibt von den Arbeiten der Künstlerin wenig übrig. Das wäre bei Bronze oder Marmor nicht so. Marmor, um nur das anzumerken, ist vor 30 Millionen Jahren entstanden und wird seit 2600 Jahren abgebaut. Man sollte diese Stoffe im Blick auf ihre Beständigkeit nicht in einen Vergleich mit Styropor bringen. Die kleine Bronzeskulptur von Helmut Lander, die vor mir auf dem Schreibtisch steht, wird jede Styroporskulptur überleben – wir werden es nur alle nicht mehr erleben.

Als Theologe fand ich noch folgende Beschreibung in der Kunstkritik amüsant:

Auch biblische Geschichten animierten die Künstlerin. Sie zeigt den heiligen Hieronymus in genau dem Moment, in dem er einem hinkenden Löwen einen Dorn aus der Pfote zieht. Der bleibt der Legende nach zum Dank bei den Mönchen. Er muss dort Wachdienst schieben, wird später wegen eines vermeintlichen Fehlers sogar bestraft, bis sich zum Ende alles fein auflöst.

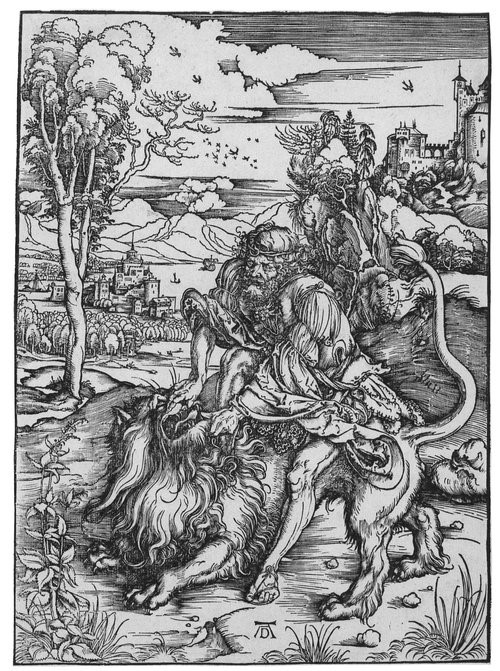

Ist das nicht schön, wie die gute alte Bibel immer wieder (auch für den Theologen) überraschende Geschichten zu erzählen weiß? Und der geschilderte Löwe ist sicher froh über sein Schicksal, ergeht es ihm doch ganz anders als dem im vierzehnten Kapitel des Richterbuches erwähnten Löwen, den Simson komplett zerreißt. „Da kam der Geist des Herrn über Simson, und Simson zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als würde er ein Böckchen zerreißen“. Albrecht Dürer hat dieser Szene eine sehr schöne Grafik gewidmet, die freilich auf Tierrechte wenig Rücksicht nimmt. Im Vergleich dazu hat der Löwe des Hieronymus noch Glück gehabt – bei biblischen Helden weiß man ja nie genau, woran man ist.

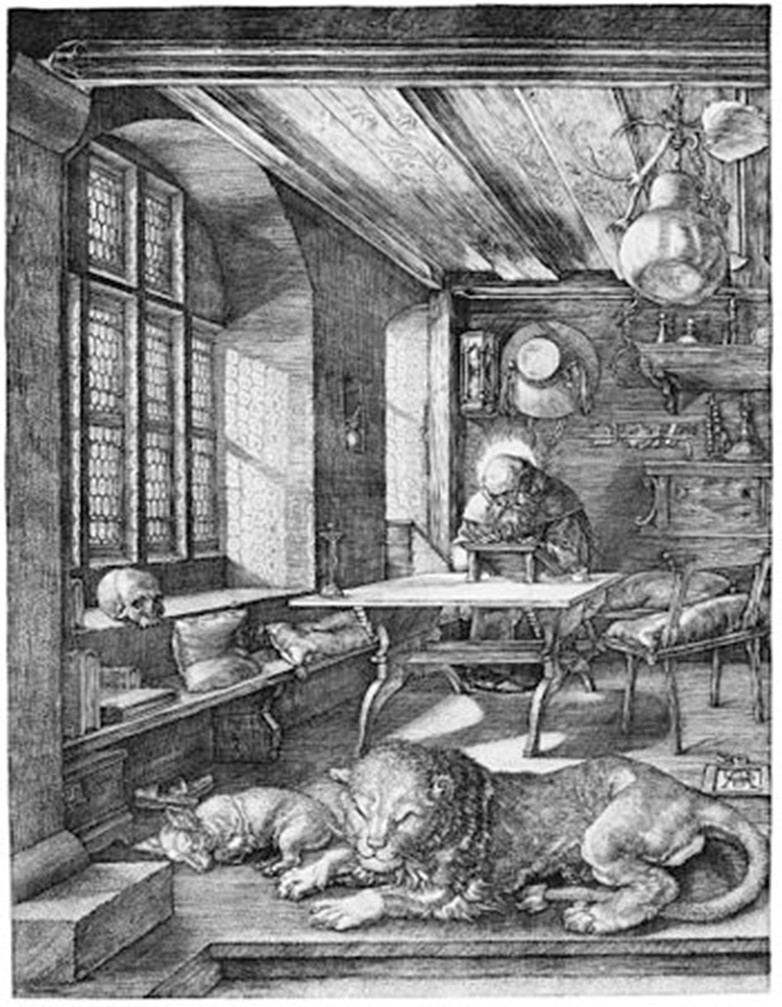

Aber in welchem Buch der Bibel finden wir eigentlich die ‚biblische Geschichte‘ von Hieronymus und dem Löwen? Erraten, in gar keinem, weil der Kirchenvater Hieronymus im ausgehenden 4. und beginnenden 5. Jahrhundert nach Christus zu den Übersetzern der Bibel gehörte und weder zu ihren Verfassern noch zum dargestellten Inhalt! So kann er schlecht in der Bibel vorkommen und dort für ein besseres Mensch-Tier-Verhältnis eintreten. Auch diesem Mensch-Tier-Verhältnis hat Albrecht Dürer ein schönes, freilich im Blick auf die Legende allzu idyllisches Bild gewidmet.

Denn so gemütlich als Tischvorleger war das Leben für den Löwen des Hieronymus nicht, er wurde (geradezu widernatürlich) zum Schutztier eines Esels ernannt, musste nach dessen Diebstahl sogar dessen Funktion als Lastenträger übernehmen (da die Mönche ihn verdächtigten, den Esel gefressen zu haben) und wurde erst spät rehabilitiert. Erzählt wurde diese Legende aber nicht vor dem 8. Jahrhundert nach Christus und damit etwa 700 Jahre nach deb biblischen Schriften. Biblisch ist an der Geschichte wenig, aber sie ist natürlich – wie bei allen mittelalterlichen Geschichten – voller Bezüge auf die Bibel. Wer die Geschichte des zahmen Löwen in ihrer ganzen Schönheit nachlesen will, kann dies in der Legenda aurea des Jacobus de Voragine tun, die seit dem 13. Jahrhundert die Heiligengeschichten popularisierte.

Die sich mir in dieser Ausgestaltung der Legende aufdrängende Frage ist aber die, welche Tier-Rechte der Esel eigentlich gegenüber dem Löwen hat? Und welcher Gerichtshof wäre in der Lage, einen solchen Prozess zwischen zwei Tieren oder gar zei Tierarten zu führen? Sonst bleibt die ganze Debatte über Tierrechte doch letztlich wiederum nur eine anthropozentrisch beschränkte. Biblisch heißt es, dass erst in der Heilszeit den Tieren gegeneinander Rechte eingeräumt werden.

„Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinanderliegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder.“

P.S.: Damit keine Missverständnisse entstehen: Natürlich kann die Kunst bestimmten kontroversen Themen eine größere öffentliche Aufmerksamkeit zukommen lassen, sie kann verdichtete Bilder für komplexe Szenarien schaffen (wie Picasso mit „Guernica“ für die verbrecherische Attacke auf die spanische Zivilbevölkerung oder Caspar David Friedrich mit dem „Mensch am Meer“ für die Romantik). Das ist seit 2000 Jahren eine der großen Leistungen von Kunst. Das soll hier nicht bestritten werden. Der Anlass für ein Kunstwerk sollte unseren Blick aber nicht trüben, wenn es um ein Kunsturteil geht. Picassos „Massaker in Korea“ ist ganz sicher aus Engagement entstanden – aber es ein schlechtes Werk. Und es gibt so unzählig viele Kunstwerke, die aus Engagement geboren wurden, aber es eben nicht verdienen, Kunst genannt zu werden. Diese Frage stellt sich nun im vorliegenden Fall nicht, es ist gute Kunst, die von Lin May Saeed in der Ausstellung präsentiert wird. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und nur mein subjektives Geschmacksurteil äußern sollte: der Hund von Alberto Giacometti überzeugt mich weiterhin mehr. Aber es ist nur ein Bronze-Werk, man könnte also abwarten, was zuerst verfallen wird.

Das Heft 145 des Magazins für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik ist erschienen. Es ist eine Festschrift für die Theologin und Cineastin Inge Kirsner und beschäftigt sich mit dem Kino und dem Film in unterschiedlichen Perspektiven. .

Inge Kirsner schreibt in tà katoptrizómena

Ein Überblick

Die Redaktion [4 S.]

CINEMA

Kino Essay

Inge Kirsner gewidmet zum 60. Geburtstag

Armin Münch [6 S,]

Time Movies

Vier Filmbeschreibungen

Karsten Visarius [10 S.]

„100 Years“

The Movie you will never see

Andreas Mertin [16 S.]

„Du hast nichts gesehen in Hiroshima“

Oppenheimer – Hiroshima mon amour – Past lives

Jörg Herrmann [10 S.]

Missing the ‚Big Picture‘, oder: Wieder nichts gelernt!

Unschlüssige Bemerkungen zu Burn after Reading

Hans-Ulrich Gehring [8 S.]

Igor Levit – No Fear

Ein Film von Regina Schilling

Harald Schroeter-Wittke [6 S.]

Clint Eastwoods „Gran Torino“

Mein Lieblingsfilm

Hans-Martin Gutmann [10 S.]

Alltagspoesie

Die Japan-Filme Doris Dörries

Gotthard Fermor [8 S.]

Einfälle in der Nacht

Erfahrungen mit dem Französischen Kino

Reinhard Lambert Auer [6 S.]

Wettlauf um Box 808

Der neue Roman von Tom McCarthy

Ludwig Laibacher [4 S.]

Die Welt, die sich selber sehen möchte

Eberhard Schwarz [6 S.]

Zum Bilde Gottes schuf er – sie: „Transamerica“

Film-Predigt über Galater 3, 27-28

Klaus Pantle [6 S.]

Selbstgewinn durch Selbstverlust

Eine Film-Kunst-Kunst-Predigt zu Joh 21, 15-19

Thomas Erne [4 S.]

Bist du eine Hauptfigur, eine Nebenfigur oder nur ein Outtake und nie im Bilde in deinem Leben?

Sophie Linnenbaums Filme als Korrespondenz zwischen Film- und realen Welten

Marion Keuchen [6 S.]

Bibelfeste Terroristen, laichende Aale und eine frustrierte Polizeichefin

Syllas Tzoumerkas Film „Das Wunder im Meer von Sargasso“

Richard Janus [4 S.]

Angst, Glaube und Liebe

in M. Night Shyamalans „The Village“

Jan Christian Pinsch [6 S.]

„Eine traurige Entwicklung“

Ein Dokument aus der Hammer-Zeit …

Stefanie Schäfer-Bossert [4 S.]

Linsenstraße 21 ähh bis zett

Der Film zum Clowninar

Gisela Matthiae [2 S.]

Von Giotto bis Matrix

Eine visuelle Buchbegehung aus aktuellem Anlass

Andreas Mertin [14 S.]

Toscano

Ein kleiner Mythos aus aktuellem Anlass

Andreas Mertin [4 S.]

RE-VIEW

Kunsttheorie

Eine Rezension

Andreas Mertin [6 S.]

„Going to Extremes in Biblical Rewritings“

Eine Rezension

Claudia Bergmann (4 S.)

Unter Beteiligung

Buchvorstellungen

Redaktion (2 S.)

POST

„Es ist mir längst klar, dass nichts bleibt wie es war“

Wenn ein Sänger ihre Fans überrascht – Zur Kultur der Ambivalenzen

Andreas Mertin [8 S.]

In Effigie oder: Du sollst Dir kein Bildnis machen!

Zur neuesten Form des religiösen Ikonoklasmus

Andreas Mertin [4 S.]

Die Flucht aus der Schriftkultur in die angeblich authentischere orale Kultur ist zum Scheitern verurteilt.

Das Lob der präsentischen oralen Kultur gegenüber der angeblich vergangenheitsbesessenen Schriftkultur lebt davon, dass man heute gar nicht mehr in die Situation geraten kann, in einer primär oralen Kultur leben zu müssen – von extrem seltenen Ausnahmen abgesehen. Selbst die ostentative Kritik an der Schriftkultur kann man schließlich nur in der Schriftkultur entfalten – wodurch quasi ein performativer Selbstwiderspruch entsteht.

Man möchte auch keinem heutigen Menschen ein Leben in einer bloß oralen Kultur wünschen. Zum einen sind auch orale Kulturen, anders als manche es sich erträumen, durchaus machtbestimmte Kulturen. Wer welche Sprecher-Rolle übernimmt und übernehmen darf, ist geregelt und in Machtstrukturen zum Erhalt der Gruppe (oder Horde) eingebettet. Klaus Wolschner schreibt auf seinen Seiten zur „Geschichte und Theorie von Medien & Gesellschaft“ über die orale Kultur:

Wer reden darf und kann, hat Macht und macht die Umstehenden zu Zuhörern. In oralen Gesellschaften ist machtpolitisch geregelt, wer die gemeinsamen Wahrheiten zur Sprache bringen kann und damit Gemeinschaft stiftet und festigt. Wissen in oralen Kulturen wird verkörpert, erhält seine Autorität durch die Person, die es ausspricht. Wahrheit ist gebunden an den Redner. Das irritierte Platon an der Schriftkultur: Wie kann es Weisheit ohne den Weisen geben, der dafür bürgt und Nachfragen im Dialog erläutern kann?

Verstehen können wir als Eingeborene einer Schriftkultur das Funktionieren einer oralen Kultur gar nicht (mehr), sie ist uns geradezu wesensfremd geworden. Der exemplarisch gemeinte Verweis auf eine präsentische(re) orale Theaterkultur gegenüber einer sich in den alten Texten erschöpfenden bzw. an ihnen abarbeitenden Theaterkultur führt da durchaus in die Irre. Denn ohne Schrift gäbe es kein Theater. Wenn überhaupt etwas von der Schrift abhängig ist, dann das Theater. Wir haben keine Hinweise auf eine Kultur des Theaters in den Zeiten, die noch keine Schrift kannten. Die ältesten Belege für eine Theaterkultur führen uns nach Ägypten in die Zeit vor etwa 4000 Jahren, also in eine Zeit, die schon 5000 Jahre von der Schriftkultur geprägt worden war.

Man kann sich natürlich mit Hilfe von ethnologischen Beschreibungen (etwa der Pirahã-Kultur) die Zeit vor der Schriftkultur schönreden – leben wollte da kaum jemand, der heute lebt und zum Beispiel auf zeitzeichen.net schreibt, nicht einmal für 14 Tage im Exotik-Urlaub.

Wobei schon das Wort „Zeitzeichen“ für eine orale Kultur schlicht unverständlich wäre (freilich wissen auch nur noch die wenigsten Angehörigen der heutigen Schriftkultur, was Zeitzeichen sind, können es aber immerhin nachschlagen: „beim nächsten Ton des Zeitzeichens ist es …“).

Das Denken und die Vorstellungen von Gemeinschaft werden von der oralen Kultur beeinflusst:

Was gesagt und was gedacht wird, drückt weniger Subjektives als Exemplarisches aus. Ein „Ich“ in einer oralen Kultur sieht sich in dem Bezug zu der Gruppe, als Teil eines kollektiven Wir. Jedes Reden ist auf das Kollektiv bezogen, abweichendes, originelles Reden stellt das Gemeinsame in Frage. Da gibt es kein „Ich“ mit einer komplexen individualpsychologischen Selbst-Wahrnehmung. Das situative Denken kann kein „Ich“ aus der umgebenden Welt und ihrer kommunikativen Dynamik herauslösen. Es gibt keine abstrakte, über alle Ereignisse konstante Persönlichkeits-Struktur, der einzelne Mensch ist nur Teil der Situation. [Klaus Wolschner]

All das ist für Eingeborene der heutigen Gesellschaften kaum erträglich. Man kann, wie das viele im Gefolge von Claude Lévi-Strauss getan haben, von Traumzeiten träumen, von der Flucht in schriftlose und scheinbar freiere Gesellschaften. Aber das ist bloß ein eskapistischer Traum, den sich nur Privilegierte leisten können, nicht aber jene, die kaum über die Runden kommen. Selbst die moderate Kritik an der Schriftkultur in Richtung einer verstärkten Berücksichtigung oraler Strukturen stößt schnell an ihre Grenzen. Natürlich kann man sagen:

Ich schlage einen anderen Weg vor, und zwar dass wir uns die ambivalenten Dynamiken von Schriftlichkeit bewusst machen und ihren negativen Aspekten entgegenarbeiten. Dass wir also neue Narrative setzen und uns aktiv darum bemühen, in eigenen Worten über Erfahrungen und Werte zu sprechen, ohne immer und immer wieder auf den abendländischen Kanon zurückzukommen.

Ich glaube jedoch nicht, dass dies ein sinnvoller Vorschlag ist. Er verkennt die Voraussetzungen unserer Kultur. Man meint, „jeder habe das Recht, seine eigene Lebensweise zu gestalten und sich dabei auf sein eigenes Gefühl für das wirklich Wichtige oder Wertvolle zu stützen“. Dann bleibt aber nur noch die Orientierung am unmittelbar und subjektiv Wahrgenommenen, ohne dass man sich über den „unentrinnbaren Horizont“ der Wahl klar würde. Das funktioniert so nicht. Der Philosoph Charles Taylor schreibt in „Das Unbehagen an der Moderne“: wollte ich …

„die Geschichte, die Natur, die Gesellschaft, die Forderungen der Solidarität und überhaupt alles ausklammern, was ich nicht in meinem eigenen Inneren vorfinde, so würde ich alles ausschließen, worauf es möglicherweise ankommen könnte. Nur wenn ich in einer Welt lebe, in der die Geschichte, die Forderungen der Natur, die Bedürfnisse meiner Mitmenschen, die Pflichten des Staatsbürgers, der Ruf Gottes oder sonst etwas von ähnlichem Rang eine ausschlaggebende Rolle spielt, kann ich die eigene Identität in einer Weise definieren, die nicht trivial ist. Die Authentizität ist keine Widersacherin der Forderungen aus dem Bereich jenseits des eigenen Selbst, sondern sie setzt solche Forderungen voraus“

Letztlich geht es darum, „‘wer’ wir sind und ‘woher wir kommen’ … Sobald wir begreifen, was es heißt, sich selbst zu definieren und zu bestimmen, worin die eigene Originalität besteht, erkennen wir, dass wir ein Gefühl für das, was Bedeutung hat, im Hintergrund voraussetzen müssen.“ Und dazu gehört notwendig die Schriftkultur.

Es gibt Texte, die bringen einen zur Verzweiflung, weil man nicht erkennen kann, ob sie zur Gattung der Ironie, der Satire oder zur Realsatire gehören.

Es gibt Texte, die bringen einen zur Verzweiflung, weil man nicht erkennen kann, ob sie zur Gattung der Ironie, der Satire oder zur Realsatire gehören.

Ich lese gerade einen Meinungsbeitrag, der damit einsetzt, dass die Menschen immer neueste Medien beargwöhnen, allerdings dies selten gegenüber dem ersten Medium anwenden würden „das die Menschheit je erfunden hat: die Schrift.“ Und schon zucke ich zusammen und frage mich, ob das ernst gemeint ist.

Wenn man einmal zum engeren Begriff der „Menschheit“ nur den Homo Sapiens zählt, nicht den Homo Neanderthalensis oder gar den Homo Erectus, dann befinden wir uns in einem Zeitraum von mehr als 300.000 Jahren vor heute. Die Schrift wurde dagegen erst vor knapp 9.000 Jahren erfunden. Demnach wäre die Menschheit 291.000 Jahren medienfrei gewesen. Jeder/Jede weiß sofort, dass das Bullshit ist. Die Steinzeit mit den ältesten Werkzeugen menschlicher Wesen vor dem Homo Sapiens beginnt vor 2,6 Millionen Jahren und bekommt ihren Namen von ihrem Mediengebrauch. Die Bilder in den Höhlen von Chauvet (die nun eindeutig dem Homo Sapiens zugeordnet werden) sind mit Sicherheit über 39.000 Jahre alt und sind damit 30.000 Jahre älter als die Schrift. Zumindest die Bilder an den Höhlenwänden kann man als vom Menschen erfundenes Medium bezeichnen. So gesehen ist die Schrift eines der jüngsten Medien der Menschheit.

Ob unsere sehr frühen Vorfahren das Feuer auch zur Kommunikation genutzt haben, können wir nicht mit Sicherheit sagen, wahrscheinlich ist das aber schon und dürfte ein noch älterer Gebrauch von Medien zur Kommunikation sein. Die menschliche Sprache, die orale Kultur geht der Schrift voraus, sie ist spätestens vor 22.000 Jahren vollständig ausgebildet. Es macht m.a.W. keinen Sinn, von der Schrift als dem ersten Medium des Menschen zu reden. Es sei denn, man definiert den Menschen über seinen Schriftgebrauch. Die Geschichte des Menschen setzt dann mit der Schrift ein, alles andere ist die menschliche Vorgeschichte. Das war ein Ansatz, den Leopold von Ranke vertreten hat: Er lässt die Geschichte der Menschheit dort beginnen, „wo die Monumente verständlich werden und glaubwürdige, schriftliche Aufzeichnungen vorliegen.“ Geschichte und Vorgeschichte der Menschheit teilen sich demnach an der Schrift. Erst wenn die Menschen beginnen, mittels der Schrift ihre Existenz zu reflektieren, kommen sie zu sich selbst und sind keine Tiere mehr. Derartiges wird heute nicht mehr vertreten.

Dagegen war für den Philosophen Wilhelm Weischedel das Entwerfen von Bildern ein Grundgeschehen im Dasein des Menschen und ohne Bilder gibt es für den Menschen keine Welt. Geschichte setzt nach Weischedel also wesentlich früher ein und zwar mit den frühesten menschlichen Bildern, die wir heute etwa auf die Zeit von 40.000 vor Christus ansetzen. Es gibt aber gute Gründe, den Mediengebrauch des Homo Sapiens noch deutlich früher anzusetzen.

Der von mir gelesene Text meint nun, die Schrift halte uns „mit einem Fuß im Gestern“ fest. Das kann man mit guten Gründen bezweifeln.

Nun glaube ich schon nicht, dass wir in einer Schriftkultur leben, mir scheint die Vermutung viel wahrscheinlicher, dass die Menschen schon immer visuell präfiguriert und orientiert waren. Die Schriftorientierung galt immer nur für bestimmte (herrschende) Schichten der Gesellschaft. Ob die Schriftkultur nun patriarchalisch überformt ist, darüber kann man trefflich streiten. Die visuelle, also wesentlich ältere Kultur der Menschen ist es nicht (bzw. nur in den Hochzeiten des Christentums). Sie begleitet aber die Schriftkultur seit deren später Entstehung. Wir können an den Bildern der Höhle von Chauvet sehen, dass sie überwiegend von Frauen gefertigt wurden, wir können an den Artefakten der frühen Homo Sapiens sehen, dass sie sich an der Welt der Frauen orientieren. Die Bilderkultur ist eine offene Kultur, vor allem eine deutungsoffene Kultur. Was gerade vielleicht noch eingebunden war in den religiösen Kult, kann schon kurz darauf für die reine ästhetische Erfahrung oder als kulturgeschichtliches Dokument freigesetzt werden. Friedrich Schiller hat das in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung der Menschheit hervorgehoben. Kultur – auch Theater- und Schriftkultur – ist grundsätzlich polyvalent. Auch und gerade dort, wo sie der Kanonbildung unterliegt, bleibt Kultur von offenen Kunstwerken bestimmt, deren Deutung und Lesart eben nicht fixiert werden kann. Deshalb ist die Orestie im Wiener Burgtheater ein Gegenwartsstück. Sie erzählt uns nicht ein historisches Ereignis, sondern öffnet einen geistesgegenwärtigen Blick auf das Jetzt.

Die Geschichte der Bibel ist ein besonders gutes Beispiel für eine derartige fortdauernde Präsenz, noch jede Generation findet in diesem Buch ihre Geschichte und ihre Geschichten. Was ich aber überhaupt nicht zu teilen vermag, ist der Gestus, der die Bibel abschreibt und empfiehlt, alles doch mal in eigene Worte zu fassen. „Auch den Schriftreligionen täte es im Übrigen gut, wenn sie ihre Werte, Hoffnungen und Glaubensüberzeugungen öfter mal in eigene Worte fassen, statt dauernd aus der Bibel oder einer anderen Heiligen Schrift zu zitieren.“ Was für eine erbärmliche Kultur wäre das. „Sie werden lachen: nur meine eigenen Werte, Hoffnungen und Glaubensüberzeugungen“ – antwortete Bertolt Brecht auf die Frage nach seiner Lieblingslektüre. Ach, nein, er wählte lieber die Bibel als unentrinnbarem Horizont.

Umberto Eco schrieb 1984 in der Nachschrift zu seinem berühmten Roman „Der Name der Rose”, dass heutzutage freilich niemand mehr überlieferte Formen unbefangen verwenden könne, ohne sich der Gefahr der Lächerlichkeit auszusetzen. Aber ebenso habe sich auch die permanente Kritik der überlieferten Formen erschöpft. Wer heute aktuell Bezug auf historische Formen nehme, müsse diese vielmehr als Zitate und Fundstücke der Tradition kenntlich machen. Mit anderen Worten „die postmoderne Antwort auf die Moderne besteht in der Einsicht und Anerkennung, dass die Vergangenheit, nachdem sie nun einmal nicht zerstört werden kann, da ihre Zerstörung zum Schweigen führt, auf neue Weise ins Auge gefasst werden muss: mit Ironie, ohne Unschuld”. Das scheint mir eine fortdauernde Einsicht zu sein.

Günther Anders über die durch Apparate gesteuerte Wahrnehmung.

Das Sehen ist überholt und abgeschafft. Und ersetzt durch das Photographieren. Wo einer doch etwas anblickt – lass dich nicht irreführen: das tut er ausschließlich als Angestellter seines Herrn, der ihm um den Hals hängt, nämlich seines photographischen Apparats. Ich beobachtete eine holländische Reisegesellschaft. In dieser war einer, dessen Leica streikte und der offensichtlich hysterisch und atemlos wurde vor Versäumnispanik, weil er die Sehenswürdigkeiten, die ihm reif und knipsbar in die Augen hineinhingen, nicht pflücken konnte, während seine Reisekollegen rechts und links das konnten. Sich die Piazza oder den David oder Donatellos Judith anzusehen, auf diesen Gedanken kam er gar nicht, Augen hatte er ausschließlich für die anderen, für die Glücklicheren, die sich knipsend ihre Befriedigung verschaffen durften, und die er, bebend vor Missgunst und vor Neid, der fast wirkte wie Sexualneid, bei ihrer Tätigkeit beobachtete. – Einer dieser Glücklicheren ließ sich sogar knipsend knipsen, gewiss, um zuhause das Aufregendste, was es in Italien zu erleben gegeben hatte: nämlich eben sein Knipsen, vorweisen zu können. Wer etwas sieht, ohne es aufnehmen zu dürfen, der «hat» nichts vom Gesehenen, der «hat» es nicht. Nur knipsend «haben» sie … Bleibt nur die bescheidene Frage, was man vom Leben noch hat, wenn man weder mehr zu sehen noch zu erinnern braucht.

Was Günther Anders hier in seinem Italien-Reisebuch von 1956 (!) beschreibt, ist von der Wirklichkeit längst dramatisch überholt worden. Zwar halten die Besucher:innen weiterhin die Kamera (nun als Digitalkameras) zwischen sich und die Wirklichkeit (obwohl es doch hochauflösende und besser ausgeleuchtete Bilder online gibt), sie können die Wirklichkeit auch gar nicht mehr sehen (nur noch fotografieren), weil die Kulturindustrie mit ihren den Blick steuernden Kommentaren sich dazwischen drängt. Das Bild ist nur noch wahr, wenn eine zertifizierte Stimme im Ohr es dazu erklärt hat. In einem gewissen Sinn kehrt die Menschheit so zurück in das Mittelalter, zumindest in vorreformatorische Zeiten. Es bedarf bestallter Kleriker:innen der Kunstgeschichte, die einem vermitteln, was auf den Bildern gültig ist und was nicht. Das sapere aude ist einem Folgen auf das erläuternde Wort gewichen. Heil aus dem Heilsschatz der Kunstgeschichte gibt es nur noch, wenn man dem normierenden Wort folgt.

Das unterscheidet die heutigen Menschen von der Bildertheologie Luthers: Luthers Beitrag zur neuen Verfügbarkeit des Bildes betrifft nicht dessen Hersteller, sondern den Empfänger. Luther legt den Grund für die Betrachterästhetik, die Kunst als einen (nominalistischen) Vereinbarungsbegriff auffasst. Der Betrachter soll vor dem Kunstwerk seine Freiheit erproben. Er hat das letzte Wort. Luthers Bildempfänger ist kein fraglos Anstaunender, in ihm steckt ein potentieller Interpret, der kritisch nach dem Woher und Wozu, nach dem Umraum des Kunstgegenstandes fragt. [Werner Hofmann]. Diese Erkenntnis ist aktuell wieder im Schwinden begriffen. Wir wollen uns als Subjekte nicht mehr erproben, sondern nur noch der Stimme namenloser Kommentator:innen folgen.

Ein weiterer Beitrag zur kulturindustriellen Präfigurierung unseres Blicks.

Mitte September 2023 bin ich im Rahmen einer privaten Reise in Padua. Auch dort geht die Kolonisierung der Lebenswelten weiter und auch hier versucht die Kulturindustrie bzw. in diesem Fall die religiöse Verwaltung die authentische ästhetische und religiöse Erfahrung von Artefakten in den Griff zu bekommen und die Wahrnehmung der Besucher:innen kontrolliert zu steuern. Bisher war nämlich das Baptisterium des Domes in Padua nach Entrichtung eines Eintrittsgeldes frei zugänglich. Man zahlte seinen Obolus und konnte sich nun dem Hauptwerk von Giusto de’ Menabuoi widmen. Er ist ein Maler aus der zweiten Generation nach Giotto. 1370 zieht Menabuoi nach Padua und steigt dort zum Hofmaler der örtlichen Herrscherfamilie der Carraresi auf. In diesem Zusammenhang erhält er den Auftrag, das Baptisterium des Domes als künftige Grabkapelle der Carraresi auszumalen. Und am Ende steht ein in sich stimmiges komplexes Werk, das die Betrachter:innen jedes Mal fasziniert und zu eigenen Entdeckungen einlädt.

Nun aber läuft alles anders. Man muss sich im Dom-Museum anmelden, bekommt dann einen Time-Slot zugewiesen, indem eine audiovisuelle Führung durchgeführt wird, die einen ideologisch (d.h. religiös-katholisch) und ästhetisch präfiguriert. Zunächst wird man in einen Saal geführt, der eine Multimedia-Show enthält, die einem Grundlagen des Christentums bzw. des Katholizismus anhand der Bilder beibringt. Darauf hätte ich gerne verzichtet. Mag sein, dass die Bildung weltweit so weit herabgesunken ist, dass ein großer Teil der Menschheit Kunstwerke wie dieses nicht mehr aus sich heraus verstehen kann, aber diese katholische Dröhnung ist wirklich zu viel. Seit der Moderne sind Kunstwerke nicht mehr Ideologie-Schleudern, sondern eigenständige Artefakte mit einer eigenen Sprache und Botschaft. Das gefällt den alten Herren nicht und so suchen sie die Artefakte wieder in den religiösen Kosmos einzufangen, indem sie die Besucher:innen religiös belehren und einnorden.

Und wenn man dann endlich in die Kapelle tritt, so sind die Bilder nicht frei zugänglich, sondern unterliegen einer gesteuerten Wahrnehmung. Man kann seinen Blick nicht frei schweifen lassen, weil nur das, worüber der Audioguide gerade redet, auch erleuchtet wird, der Rest liegt im Dunkeln. Und die Menschen sind schon so zugerichtet, dass sie das auch noch als freundliche Hilfestellung empfinden. Das ist es aber nicht, sie werden eben nicht zu eigener Wahrnehmung emanzipiert, sondern, ganz im Gegenteil, gesteuert – ganz zu ihrem Besten natürlich. Ja, Kunstwahrnehmung ist manchmal etwas anstrengend, herausfordernd und voraussetzungsreich. Aber die neuen kulturindustriellen Vermittlungsstrategien verhindern, dass überhaupt jemand authentische oder sagen wir besser: individuelle Erfahrungen machen kann. Immer treten Apparate zwischen das Werk und das Subjekt, letztlich könnte man genauso gut zu Hause eine Dokumentation auf Arte schauen. Traurige Zeiten.

Es wird immer schlimmer. Zur kulturindustriellen Präfigurierung unserer Bildwahrnehmung.

Anfang September bin ich mit einer Reisegruppe in Brügge und Gent und besuche dabei auch den Genter Altar. Nach vielen Jahren der Restaurierung ist dieser nun wieder „zugänglich“ und wird den Besucher:innen mit Hilfe einer umfassenden Augmented Reality Show vorgestellt. Das ist der neue Trend in der kulturellen Vermittlung, eine Entwicklung, die sich schon seit Jahrzehnten abzeichnete. Der erste Grundsatz lautet: authentische, subjektive, eigene ästhetische Erfahrungen werden dem Publikum gar nicht mehr zugetraut. Bevor es das Kunstwerk betrachten darf, wird es ideologisch geschult, genauer: kulturindustriell zugerichtet. Man bekommt einen Kopfhörer mit Brille aufgesetzt und wird in die Unterkirche geschickt, um in einem dreiviertelstündigen Programm die Hintergründe zu erfahren, von denen die Betreiber:innen vermuten, dass heutige Besucher:innen nicht mehr darüber verfügen. Und mehr oder weniger merkbar werden dabei auch Ideologien untergeschoben, die der Interessenlage der Auftraggeber:innen entsprechen. Etwa dass Hubert van Eyck der ursprüngliche Schöpfer des Genter Altars sei. Das ist Unsinn, zwar gab es einen Hubert van Eyck, er ist mit Jan van Eyck aber nicht verwandt, kein Werk von ihm ist erhalten, er starb völlig verarmt 1426, obwohl er angeblioch doch den Auftrag für den Genter Altar bekommen hatte. In Gent giibt es einen Kult um Hubert, obwohl wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Unterzeichnungen des Altars nur eine Handschrift, nämlich die von Jan van Eyck zeigen. Zur Motivation kurz die Zusammenfassung der Wikipedia:

Nils Büttner sieht die Motive für die Hinzufügung der Inschrift im Genter Lokalpatriotismus des 16. Jahrhunderts. Denn Jan van Eyck kam aus Brügge, war also kein Genter, während der zufällig namensgleiche Hubert als Genter Maler belegt war. Gent und Brügge standen seit jeher in Konkurrenz. Es war bei humanistischen Gelehrten beliebt, die eigene Heimatstadt mit einem „Städtelob“ zu feiern. Dabei ging es natürlich nicht an, dass das berühmteste Kunstwerk der Stadt von einem Auswärtigen geschaffen worden war. Weil Hubert van Eycks Name in Gent überliefert war, wurde er kurzerhand zum Bruder Jan van Eycks gemacht und dem auswärtigen Jan vorangestellt.

Das hindert die Genter bis heute nicht daran, an der Urheberschaft von Hubert van Eyck festzuhalten und als Wahrheit den Besucher:innen zu vermitteln. Und das gelingt ihnen um so effizienter, als dass die Besucher:innen der per Augmented Reality vermittelten Information gar nicht entgehen können. Der zweite „Preis“ den die Besucher:innen zahlen müssen, ist, dass Kunstwerke, die früher den Besuchenden frei zur Betrachtung offen standen, nun in die Führung eingebunden und ganz nebenbei abgehandelt werden. Und auch dabei wird alles der Genter Ideologie unterworfen, denn nicht Hugo von der Goes, sondern Justus van Gent soll das faszinierende Altarbild in der Unterkirche geschaffen haben. Aber die Wissenschaft weist es van der Goes zu:

Von seiner Hand sind heute fünfzehn Altarbilder und Gemälde bekannt. Darunter befindet sich das Kalvarienberg-Triptychon, das lange Zeit Justus von Gent (Joos van Wassenhove) zugeschrieben wurde. Die meisten Experten sind sich mittlerweile einig, dass es sich um das Werk von Van der Goes handeln muss.

Heute aber ist das Werk nur noch im Rahmen der Augmented-Reality-Tour zugänglich, die früher vorhandene Kapelle zur stillen Andacht mit dem Kunstwerk wurde vollständig der Kulturindustrie geopfert, eine authentische Erfahrung des Altars von Hugo van der Goes (auch als religiöses Artefakt) ist nicht mehr möglich. Das ist eine Katastrophe. Die Besucher:innen bekommen dagegen Schmonzetten von geraubten und wieder zurückgekehrten Teilen des Genter Altars zu hören, die mit der Erfahrung des Werkes aber auch rein gar nichts zu tun haben und eigentlich nur Marginalien sein dürften. Aber so wird alles getan, damit die Bedeutung des Altars gar nicht mit eigenen Wahrnehmungen erschlossen werden kann.

Und wenn man sich dann endlich, nach 45 Minuten kulturindustrieller Zurichtung, dem Genter Altar nähern kann, sucht man das vorher Gehörte im Werk auch zu sehen. Für die ästhetische Erfahrung ist das barbarisch. Um eine Formulierung von Reinhard Hoeps aufzugreifen:

Die Bilder werden einer ihnen vorgängigen außerbildlichen Realität untergeordnet, der sie im Schema symbolischer Repräsentation zu gehorchen haben.

Man sieht nur noch, was man vorher gehört hat. Und die Besucher:innen sind auch noch dankbar, weil sie all das ja nicht gesehen hätten, wenn ihnen nicht jemand bereits vorhergesagt hätte, dass das auf dem Bild zu sehen ist. Grundsätzliche Wahrnehmungen, wie etwa die gleiche Größe des ersten Menschenpaares mit Gottvater, die in der Einführung nicht erwähnt werden, aber sehr augenscheinlich sind, geraten so aus dem Blick.

Der gesamte Genter Altar ist aber heutzutage in einem Glaskäfig platziert, ganz so wie die Alien-Königin in Alien 4 – Die Wiedergeburt durch den Wissenschaftler Dr. Jonathan Gediman in einen ausbruchssicheren Glaskäfig eingesperrt wurde

Das geschieht in der Hoffnung, dass das Kunstwerk seiner ideologischen Rahmung nicht entkommen kann. Und anders als in Alien 4 ist diese Hoffnung beim Genter Altar sogar begründet. Er wird nie wieder frei sein und seine genuine ästhetische Qualität entfalten können. Er ist von den Kulturmanager:innen in einen Käfig gesperrt worden und wird nur noch distanziert zugänglich gemacht, wenn man sich vorher mit einer bestimmten Ideologie hat überschütten lassen.

Nur, weil man es gern hätte, ist jemand noch lange nicht in der Hölle. Über die populäre Leichtfertigkeit bei der Rede vom „Highway to hell“.

Berthold Kohler, Herausgeber der FAZ, spielt Gott und weiß den russischen Söldnerführer bereits in der Hölle. So wünscht sich das Bürgertum die Welt und vor allem die Religion. Der liebe Gott – nein, der Mensch anstelle Gottes – soll es richten. Er sieht Prigoschin auf dem Weg in die Unterwelt, der er nach allem was wir wissen, doch niemals entsprungen war. Aber Kohler meint gar nicht die kriminelle Unterwelt oder das Reich des Todes, sondern er meint die Hölle, die poulärkulturell ja längst mit allen gefüllt ist, die wir nicht mögen. In der Hölle, so könnte man Sartre abwandeln, sind immer die anderen. Wir aber, die wir so urteilen, kommen natürlich alle, alle in den Himmel, dafür sorgt schon Willy Millowitsch. Oh sancta simplicitas! rief Jan Hus angesichts der frommen alten Frau, die das Feuer zu seinen Füßen noch anfeuern wollte. Das hätte der Kleinbürger Kohler gerne, dass wir hier auf Erden gleich an Gottes Stelle und lange vor dem Jüngsten Gericht entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle. Das aber, nach allem was wir (zumindest als Christen) wissen und glauben, entscheidet allein noch der Weltenrichter und nicht der Herausgeber der FAZ oder Kanzler Scholz. Wir wissen schlicht nicht, wie Gott am Ende der Zeiten urteilt. Ist er ein Allversöhner wie manche veritablen Theologen vermuten? Oder lässt er die Übeltäter am Ende der Tage einfach in der Erde liegen? Oder wägt er sorgfältig gemäß seinem ewigen Ratschluss die Seelen der Verstorbenen und erweist sich als Vollzieher der Prädestinationslehre (eventuell auch in der doppelten Gestalt). Wir wissen es nicht. Solche Urteile und Gedanken hängen nicht zuletzt davon ab, welcher Religion wir selbst angehören. Wäre Prigoschin Buddhist, würde er also vermutlich als ziemlich mickrige Figur wiedergeboren werden, weil er für so viel Leid und Tod auf Erden verantwortlich war. War er Jude, der vom christlichen Weltgericht wenig gehalten haben dürfte und deshalb im Reich des Todes verharrt? War er orthodoxer Christ, der dann wohl an die Hölle geglaubt hat, die freilich nicht direkt nach dem Tod und ohne göttlichen Gerichtsprozess verordnet wird. Allerdings wäre die Hölle dann kein konkreter Ort, sondern eine spezifische verzehrende Erfahrung Gottes. War er Atheist, dann dürfte ihm das Nachleben recht egal sein, er geht über in einen Zustand, der vor allem aus Wasser, Kohlenstoffdioxid, Harnstoff und Phosphat besteht. Wäre er Protestant, bestünde aufgrund der Rechtfertigungslehre die Hoffnung, dass Gott ihn in den Himmel aufnimmt (dort hatte ihn ja schon die taz landen lassen – aber nur wegen der Überfüllung der Hölle).

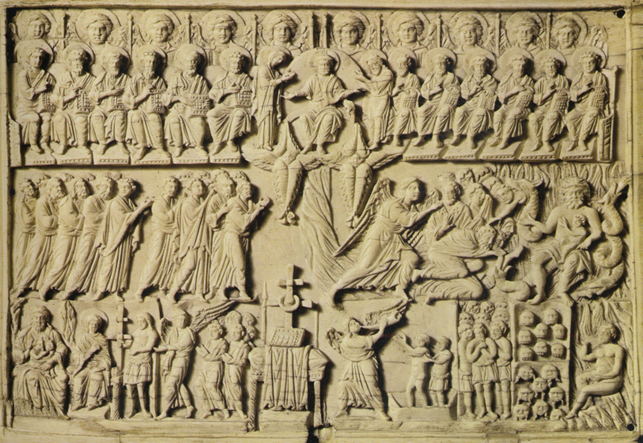

Die letzten Dinge sind selbst nach christlicher Lehre sehr komplex. Wer ist schon jetzt im Himmel und für wen bestehen begründete Hoffnungen? Es gibt eine beeindruckende Elfenbeintafel aus dem 11. Jahrhundert, die uns visuell sehr schön über den Himmel und dessen Zugänglichkeit Auskunft gibt. Auch dabei ist manches deutungsbedürftig, in der Sache selbst ist die Tafel aber recht klar: im Paradies des Himmels sind bisher nur wenige Menschen: Abraham und der arme Bettler Lazarus, wegen des Gleichnisses, das Jesus erzählt hat, Dismas, weil Jesus ihm das bei der Kreuzigung zugesagt hat und schließlich Maria, weil die katholische Kirche das so beschlossen hat. Alle anderen müssen warten, „der Cherub steht noch dafür“. Ob die Jünger Jesu schon im Paradies des Himmels sind, wird dagegen nicht so ganz klar, sie sitzen aber direkt neben dem richtenden Christus.

Elfenbeintafel 11. Jahrhundert, Jüngstes Gericht, 15×21 cm, byzantinisch, Victoria & Albert Museum, London

Auch hier sitzen mehr Menschen in der Hölle als auf das Paradies warten. Dabei wissen wir wenig über die Höllenbewohner. Zumindest der reiche Prasser wird von Jesus erzählerisch dort verordnet. Die anderen warten aber nur im Reuch des Todes.

Unter den Theologen des 19. und 20. Jahrhunderts haben viele die Lehre der ewigen Höllenstrafe abgelehnt, u.a. Herman Schell, Hans Urs von Balthasar, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Ernst F. Ströter, Karl Barth und Wilhelm Michaelis. Jürgen Moltmann schreibt in seiner „Theologie der Hoffnung“:

„Die Logik der Hölle scheint mir nicht nur inhuman, sondern extrem atheistisch zu sein: hier der Mensch in seiner freien Entscheidung für Hölle oder Himmel – dort Gott als der Ausführende, der diesen Willen vollstreckt. Gott wird zum Diener des Menschen degradiert. Wenn ich mich für die Hölle entscheide, muss Gott mich dort hinstecken, obwohl es nicht sein Wille ist. Drückt sich so die Liebe Gottes aus? Und wo bleibt die Allmacht Gottes? Menschen würden selbst ihrem Schicksal überlassen, sie brauchen Gott eigentlich nicht, denn nur der Mensch bestimmt, was passiert.“

Das ist ja letztlich der (atheistische) Grundgedanke bei denen, die Menschen wie Prigoschin jetzt schon in der Hölle wähnen. Sie brauchen Gott nur noch als Handlanger ihrer eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen – ähnlich wie Dante, der seine Gegner und Feinde auch umstandslos in die Hölle beförderte. Weil die Menschen es nicht vermögen, soll Gott dann nach den Vorstellungen der Menschen richten. So funktioniert der Gottesgedanke aber nicht.

Notizen zur Kritik an der Kritik an der Kirchentagspredigt und einige Zitate zur Aufgabe der Predigt.

Im Augenblick wird meine Kritik an der Predigt des Schlussgottesdienstes beim Kirchentag in Nürnberg auf Facebook kritisch gewürdigt. Das ist das Schöne in einer meinungs-differenten Welt, dass nicht immer nur ein Prediger recht hat oder sein Kritiker, sondern dass es ganz unterschiedliche Perspektiven auf kontroverse Sachverhalte gibt. Insofern ist jede Diskussion nur zu begrüßen.

Gut, bestimmte Standards sollten bei diesen Diskussionen eingehalten werden, man sollte vor allem nicht ad hominem argumentieren und man sollte dem anderen nicht Dinge unterstellen, die für ihn nicht zutreffen.

Nein, ich bin kein ordinierter Pfarrer, der einen Kollegen kritisiert, ich bin ein ganz normales Gemeindeglied (mit theologischer Ausbildung), der seine Perspektive auf eine öffentliche und medial bundesweit verbreitete Predigt artikuliert.

Nein, ich hasse den Kirchentag nicht, ganz im Gegenteil, wer meine Texte im Magazin für Theologie und Ästhetik in den letzten 25 Jahren verfolgt, weiß, dass ich mich immer wieder auf die großen Projekte und Leistungen des Kirchentages, wie etwa die Begleitung der Bibel in gerechter Sprache, die Förderung des christlich-jüdischen Gespräches beziehe, ja dass ich selbst diverse Projekte und Texte zum Kirchentag beigesteuert habe. Ich muss da also nichts abarbeiten, wie mir einige Stammtischpsychologen unterstellen.

Nein, ich vergleiche den Kirchentag auch nicht mit einem totalitären System, ich verweise nur darauf, dass ein befreundeter Autor, 1935 geboren, die Massenorientierung des Kirchentages mit seinen Kindheitserfahrungen verglich. Ich kritisiere den Kirchentag, weil er die Solidarität, die wir als evangelische Christ:innen den Künstler:innen nach 1945 schulden (vgl. dazu Hans Prolingheuer: Hitlers fromme Bilderstürmer. Kirche & Kunst unterm Hakenkreuz. Berlin 2001), an entscheidender Stelle gebrochen hat, weil man den Herrschenden und Kirchenfürsten eines anderen Staates mit der Ausladung Herta Müllers gefällig sein wollte.

Nein, ich bin auch nicht genderkritisch, sondern genderkritik-kritisch (z.B. hier, hier, hier). Aber dazu müsste man sich informieren und im Magazin tà katoptrizómena lesen. Aber diese Zeit haben wir heute nicht mehr, wo einigen schon eine 20-Seiten-Lektüre als Zumutung vorkommt.

Dass der Titel dieses Magazins tà katoptrizómena lautet, ist kein Beitrag zur Spaßgesellschaft, es ist keinesfalls lustig gemeint, sondern greift Formulierungen des Apostels Paulus im 1. und 2. Korintherbrief auf, die über unser grundsätzliches Verhältnis zur Welt Auskunft geben.

ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος.

Ob diese Formulierung popkulturell tauglich ist, könnte man etwa anhand von Justin Timberlakes Video zu „Mirrors“ (2013) nachprüfen.

Grundsätzlich aber sollten wir uns in der Kirche der Gegenwart darüber verständigen, was Kritik bedeutet und was der Kirche Kritik wert ist. Wer sich kritisch zur Kirche verhält, so musste ich erfahren, gilt wie Jorge von Burgos als übellaunig. Ich würde frei nach Adorno dagegenhalten:

„Der Splitter in meinem Auge ist vielleicht das beste Vergrößerungsglas“.

In meinem Text zur Kirchentagspredigt gab es zwei marginale Fehler, die ich inzwischen korrigiert habe. So habe ich geschrieben, die Lutherbibel habe das Wort „töten“ durch „sterben“ ersetzt. Das ist unzutreffend, es war der Kirchentagsgottesdienst selbst, der an dieser Stelle vom Luthertext abgewichen ist und von „sterben“ sprach. Im Gottesdienst ist das auch auffällig, weil zweimal kurz hintereinander von „sterben“ die Rede ist. Dort hieß es „Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; sterben hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit“. Das ist für die durchdachte Poetik des Kohelet ungewöhnlich. Ansonsten gab es einen sinnentstellenden Rechtschreibfehler, ein P fehlte in meinem Text.

Um ein wenig zur sachlichen Diskussion beizusteuern, möchte ich etwas nachtragen, was meine Gedanken zur Predigt auf dem Kirchentag inhaltlich bestimmt hat, im Text aber nicht explizit ausgeführt wurde – wohl aber der Sache nach. Es sind Zitate aus einem Vortrag über die ‚Gemeindemäßigkeit der Predigt‘, gehalten in der schon bedrängten Zeit des Jahrs 1935:

Der Prediger kann unmöglich seinen Mund legitim auch nur auftun als christlicher Prediger, ohne zum vornherein den Bogen des Bundes geschlagen zu sehen über die, mit denen er es zu tun hat, ohne bei jedem Wort, das er sagt, zu bedenken, dass Christus für diese Menschen gestorben und auferstanden ist, dass Gott sich dieser Menschen schon erbarmt hat und dass er darum, weil er sich ihrer erbarmt hat, sich ihrer auch annehmen wird in Zeit und Ewigkeit. Das ist sozusagen die objektive, die „sakramentale“, die „metaphysische“ Voraussetzung der Predigt, ohne welche sie nicht bestehen kann.

Die Gottesdienstgemeinde ist als Gemeinde keine Menschengruppe, die ideologisch oder politisch zu belehren ist oder über die der Prediger Gericht zu halten hat. Die Gottesdienstgemeinde ist eine über die sich Gott schon erbarmt hat. Das sollte man immer bedenken. Natürlich ist diese Gottesdienstgemeinde auch eine fehlerhafte und sündige Gemeinde, aber was heißt das für den ebenfalls fehlerhaften und sündigen Prediger? Gibt ihm das eine besondere Stellung, das Recht, die Gemeinde mit seinen Wahrheiten zu belehren?

Was kann unter diesem Gesichtspunkt Dienst am Wort Gottes bedeuten, dass da eine Gemeinde ist, Ausgesonderte, aber eine Gemeinde von Menschen, Sündern, Sterbenden? Dienst am Wort Gottes: darin liegt eine Abgrenzung gegenüber allen anderen an sich auch möglichen und weithin auch guten und verheißungsvollen Versuchen menschlicher Rede. Wenn die Predigt Dienst am Wort Gottes ist, dann kann der Versuch, der da gemacht wird, der Dienst, der da in Angriff genommen wird, Menschen das Evangelium zu sagen, unter keinen Umständen darin bestehen wollen, wie es sonst wohl auf der ganzen Linie der Fall ist, wo Menschen miteinander reden, dass der Prediger seinen Hörern ein kleineres oder größeres Wahrheitssystem vermittelt. Wenn wir Menschen sonst miteinander reden, dann geht es uns wohl immer darum, uns gegenseitig ein Bild zu vermitteln von einer Wahrheit, die uns vorschwebt, ein Bild von kleinen Erfahrungen und Erkenntnissen, für die man die anderen gewinnen möchte. Dieses Vorgehen kann nicht das Vorgehen des christlichen Predigers sein. Wo der Prediger meint, über ein Wahrheitssystem zu verfügen, da sündigt er gegen das Gebot der Gemeindemäßigkeit. Denn dazu ist er nicht unter diese Menschen gestellt, um das zu tun, was nun eben ein Philosoph, ein Politiker, ein Pädagoge zu tun pflegt. Dienst am Wort Gottes muss nach der Heiligen Schrift heißen: Bezeugung des in seinem Wort und in seinem Handeln offenbaren Gottes selber. … Die Predigt hat die Aufgabe, die Texte des Alten und des Neuen Testamentes heute in der heutigen Sprache heutigen Menschen zu vermitteln.

Exakt das, was Karl Barth hier 1935 in seinem Vortrag zur Gemeindemäßigkeit der Predigt gesagt hat, habe ich bei der Kirchentagspredigt in Nürnberg verletzt gesehen – und zwar elementar. Hier wurde nicht das Wort Gottes bezeugt, wie es sich in der Heiligen Schrift (hebräische Bibel und neutestamentliche Deutung) zeigt, sondern ein Wahrheitssystem der sich angeblich im Stand der Lüge befindlichen Gemeinde übergestülpt.

Und das dritte, was ich nicht eingelöst sah, war die Liebe zu jener Gemeinde, die vor dem Prediger und vor den Bildschirmen saß. Von ihnen hatte sich der Prediger ein Bild gemacht, gegen das er nun predigte. Dagegen sei mit Max Frisch gesprochen:

„Du bist nicht“, sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte: „wofür ich Dich gehalten habe.“ Und wofür hat man sich denn gehalten? Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immerhin ist, ein erregendes Rätsel, das auszuhalten wir müde geworden sind. Man macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat.

Und Liebe heißt eben nicht, die anderen erziehen zu wollen, sondern sie anzunehmen wie sie sind. Abschließend deshalb noch einmal Karl Barth:

Die Voraussetzung der Predigt muss ganz schlicht die Liebe des Predigers zu der Gemeinde sein. Liebe, das heißt ganz schlicht: Nicht ohne diesen anderen, den man liebt, sein wollen, nicht allein sein wollen, sondern mit ihm sein wollen, wie er nun einmal ist, in seiner Totalität, in seiner Wirklichkeit. Die Wirklichkeit der Gemeinde, das ist die Wirklichkeit der Kinder Gottes im finsteren Tal. Wenn ich diesen Menschen das Wort Gottes sagen will, so muss ich diese Menschen lieb haben, mit ihnen sein wollen, wie sie sind.